BOB SEGER : « Smokin’ O.P.’s » 1972

BOB SEGER : « Smokin’ O.P.’s » 1972Si les tubes du début des années 80 ont fait sa gloire, il serait malheureux d’oublier comme Bob Seger est un immense chanteur et compositeur.

Il aurait été facile de choisir le « Live Bullet », mais c’est sur ce « Smokin’ OP’s » que mon attention se fixe.

Bob Seger commence sa carrière professionnelle avec « Ramblin’ Gamblin’ Man » en 1968, puis va enchaîner les disques de Blues-Rock gorgé de Soul avec un talent sans commune mesure. En effet, Seger a un don majestueux : sa voix. Une voix gorgée de feeling, presque noire, proche d’Otis Redding, mais avec une rage plus proche du Rock’N’Roll, celui de Little Richard.

Bob Seger commence sa carrière professionnelle avec « Ramblin’ Gamblin’ Man » en 1968, puis va enchaîner les disques de Blues-Rock gorgé de Soul avec un talent sans commune mesure. En effet, Seger a un don majestueux : sa voix. Une voix gorgée de feeling, presque noire, proche d’Otis Redding, mais avec une rage plus proche du Rock’N’Roll, celui de Little Richard. En 1972, Seger a déjà quelques albums de qualité à son répertoire, mais reste un artiste local. Les disques se vendent peu, et ses expéditions sur la côte Ouest sont des bides. Alors il continue à remplir des salles vers Detroit, sa ville d’origine. Car sa musique est bien celle du Detroit Sound : les influences Blues, Rock, et Soul se mêlent avec un côté prolo et urbain que Seger revendique.

En 1972, Seger a déjà quelques albums de qualité à son répertoire, mais reste un artiste local. Les disques se vendent peu, et ses expéditions sur la côte Ouest sont des bides. Alors il continue à remplir des salles vers Detroit, sa ville d’origine. Car sa musique est bien celle du Detroit Sound : les influences Blues, Rock, et Soul se mêlent avec un côté prolo et urbain que Seger revendique. Après la dissolution du Bob Seger System, son précédent groupe, courant 1971, il décide de s’entourer de musiciens locaux, qui sont aussi des amis. Ainsi, Mike Bruce, Skip Knape, et David Teergarden se joignent à Bob, et vont former le noyau dur de ce qui deviendra le Silver Bullet Band.

Après la dissolution du Bob Seger System, son précédent groupe, courant 1971, il décide de s’entourer de musiciens locaux, qui sont aussi des amis. Ainsi, Mike Bruce, Skip Knape, et David Teergarden se joignent à Bob, et vont former le noyau dur de ce qui deviendra le Silver Bullet Band. Bien qu’excellent compositeur, Seger va privilégier des reprises bien senties : « Bo Diddley » du même, « Love The One You’re With » de Stephen Stills, « If I Were A Carpenter » de Tim Hardin, ou encore « Hummin’ Bird » de Leon Russell. Point commun de toutes ces chansons, à priori plutôt Pop Music ou Rock, ce sera le traitement Soul que va leur infliger Seger.

Bien qu’excellent compositeur, Seger va privilégier des reprises bien senties : « Bo Diddley » du même, « Love The One You’re With » de Stephen Stills, « If I Were A Carpenter » de Tim Hardin, ou encore « Hummin’ Bird » de Leon Russell. Point commun de toutes ces chansons, à priori plutôt Pop Music ou Rock, ce sera le traitement Soul que va leur infliger Seger. Ainsi, « Bo Diddley » devient un monstrueux funk chaud comme la braise de 6 minutes, où la voix de Seger montre l’étendue de ses possibilités. « Love The One You’re With », en duo avec Pamela Todd et Crystal Jenkins, mêle un groove dévastateur avec des réminiscences Gospel. «

Ainsi, « Bo Diddley » devient un monstrueux funk chaud comme la braise de 6 minutes, où la voix de Seger montre l’étendue de ses possibilités. « Love The One You’re With », en duo avec Pamela Todd et Crystal Jenkins, mêle un groove dévastateur avec des réminiscences Gospel. «  If I Were A Carpenter » se mue en une superbe incantation Soul où voltige le clavier de Skip Knape. « Hummin’ Bird » se mue en un Blues moite. S’en suit « Let It Rock », monstrueux Rock’N’Roll sauvage, avec ce pedigree propre au groupe de Seger : une rythmique lourde, la voix rageuse de Seger, le son crade de la guitare. D’ailleurs, il est à remarquer l’absence de bassiste. C’est Knape qui assure les basses sur son orgue, comme Ray Manzarek des Doors.

If I Were A Carpenter » se mue en une superbe incantation Soul où voltige le clavier de Skip Knape. « Hummin’ Bird » se mue en un Blues moite. S’en suit « Let It Rock », monstrueux Rock’N’Roll sauvage, avec ce pedigree propre au groupe de Seger : une rythmique lourde, la voix rageuse de Seger, le son crade de la guitare. D’ailleurs, il est à remarquer l’absence de bassiste. C’est Knape qui assure les basses sur son orgue, comme Ray Manzarek des Doors. « Turn On Your Love Light » retrouve le feeling Gospel. Puis “Jesse James” déboule comme une locomotive en rut. La rythmique galope, et le riff boogie graisse la machine. Sur « Someday », une chanson de Seger, celui-ci se permet une ballade avec violons, mais il faut avouer que sa voix empêche toujours la chanson de tomber dans la sucrerie. Quelques notes de piano s’égrènent dans l’air, et l’atmosphère s’alourdit, triste comme un mauvais dimanche d’hiver.

« Turn On Your Love Light » retrouve le feeling Gospel. Puis “Jesse James” déboule comme une locomotive en rut. La rythmique galope, et le riff boogie graisse la machine. Sur « Someday », une chanson de Seger, celui-ci se permet une ballade avec violons, mais il faut avouer que sa voix empêche toujours la chanson de tomber dans la sucrerie. Quelques notes de piano s’égrènent dans l’air, et l’atmosphère s’alourdit, triste comme un mauvais dimanche d’hiver. C’est l’excellent « Heavy Music », autre composition de Seger, qui vient clore ce disque. Devenu un classique de son répertoire, la chanson est une superbe synthèse du son Seger : Blues, Soul, et Rock’N’Roll.

C’est l’excellent « Heavy Music », autre composition de Seger, qui vient clore ce disque. Devenu un classique de son répertoire, la chanson est une superbe synthèse du son Seger : Blues, Soul, et Rock’N’Roll. Très orienté Good Time Music, cet album contraste avec l’engagement social dont fera preuve Seger sur des chansons comme “Beautiful Loser” ou “Turn The Page », toujours prompt à dépeindre l’Amérique des petites gens. Il faudra néanmoins attendre encore 3 ans avant le vrai succès commercial avec le Silver Bullet Band, et son « Live Bullet ».

Très orienté Good Time Music, cet album contraste avec l’engagement social dont fera preuve Seger sur des chansons comme “Beautiful Loser” ou “Turn The Page », toujours prompt à dépeindre l’Amérique des petites gens. Il faudra néanmoins attendre encore 3 ans avant le vrai succès commercial avec le Silver Bullet Band, et son « Live Bullet ».

tous droits réservés

OTIS REDDING « The Very Best Of » 1965-1967

OTIS REDDING « The Very Best Of » 1965-1967 C’est en voyant ces énièmes clips, avec gros 4X4 de blaireaux surchromés et pouffiasses en chaleur, que je me suis remis un petit Otis Redding.

C’est en voyant ces énièmes clips, avec gros 4X4 de blaireaux surchromés et pouffiasses en chaleur, que je me suis remis un petit Otis Redding. La voix de velours, les intonations puissantes, la justesse de la note… Il n’y a pas d’esbrouffe ici, pas de prouesse vocale inutile. Tout est puissance, et soul, justement.

La voix de velours, les intonations puissantes, la justesse de la note… Il n’y a pas d’esbrouffe ici, pas de prouesse vocale inutile. Tout est puissance, et soul, justement. Et lorsqu’il ralentit le rythme sur « Pain In My Heart » ou « I Can’t Stop Loving You », c’est pour sussurer, supplier, prendre à la gorge. Lorsqu’il chante à l’oreille d’une jeune femme, ce n’est pas pour hananer comme un clébard qu’il a envie de lui bourrer le cul. Disons que Otis le fait de manière plus subtile. C’est finalement cela la séduction. On en arrive au même point, mais les femmes préfèrent ne pas sentir arriver le paquet trop vite. Un peu de charme, de tendresse, de douceur, que diable !

Et lorsqu’il ralentit le rythme sur « Pain In My Heart » ou « I Can’t Stop Loving You », c’est pour sussurer, supplier, prendre à la gorge. Lorsqu’il chante à l’oreille d’une jeune femme, ce n’est pas pour hananer comme un clébard qu’il a envie de lui bourrer le cul. Disons que Otis le fait de manière plus subtile. C’est finalement cela la séduction. On en arrive au même point, mais les femmes préfèrent ne pas sentir arriver le paquet trop vite. Un peu de charme, de tendresse, de douceur, que diable ! Pourtant, cette soul est brûlante, parce que sa connexion avec le blues et le rythm’n’blues est directe. D’ailleurs, le label de Redding, Stax, fut l’un des plus grands labels de musique noire des années 60 et 70. Il sortit ainsi indifféremment Sam And Dave et Albert King.

Pourtant, cette soul est brûlante, parce que sa connexion avec le blues et le rythm’n’blues est directe. D’ailleurs, le label de Redding, Stax, fut l’un des plus grands labels de musique noire des années 60 et 70. Il sortit ainsi indifféremment Sam And Dave et Albert King. Mais ce qu’Otis proposa de plus, ce fut assurément la chanson « Sittin’ On The Dock Of Bay ». La soul, le blues se rencontrèrent sur un terrain plus pop, alors en pleine expansion avec les Beatles et les Rolling Stones, entres autres. Cette chanson, magnifique, est l’une des plus belles ballades de tous les temps. Celle d’un homme seul, émigré noir de sa campagne de Géorgie, qui se retrouve à San Francisco pour trouver du travail et se retrouve saisi par ce mal du pays qui ronge le cœur.

Mais ce qu’Otis proposa de plus, ce fut assurément la chanson « Sittin’ On The Dock Of Bay ». La soul, le blues se rencontrèrent sur un terrain plus pop, alors en pleine expansion avec les Beatles et les Rolling Stones, entres autres. Cette chanson, magnifique, est l’une des plus belles ballades de tous les temps. Celle d’un homme seul, émigré noir de sa campagne de Géorgie, qui se retrouve à San Francisco pour trouver du travail et se retrouve saisi par ce mal du pays qui ronge le cœur. La voix de Redding, feutrée, caresse à rebrousse poil l’auditeur imprudent. Parce que la douce mélancolie du morceau finit par saisir les tripes. On finit avec une petite boule d’épingles au fond de la gorge. C’est cela, la magie de la soul à Otis. La puissance de l’expression.

La voix de Redding, feutrée, caresse à rebrousse poil l’auditeur imprudent. Parce que la douce mélancolie du morceau finit par saisir les tripes. On finit avec une petite boule d’épingles au fond de la gorge. C’est cela, la magie de la soul à Otis. La puissance de l’expression. Si vous voulez savoir de quoi il en retourne, il existe une multitude de compilations, mais ce « Very Best Of »de quarante titres réunit l’essentiel, si ce n’est pas l’intégrale. En effet, Redding mourra en 1967 dans un accident d’avion, soit trois ans après son explosion commerciale. Il reste encore et toujours de la soul américaine des années 60, mythique, intouchable, qui, comme le blues, demeure une référence dans le genre.

Si vous voulez savoir de quoi il en retourne, il existe une multitude de compilations, mais ce « Very Best Of »de quarante titres réunit l’essentiel, si ce n’est pas l’intégrale. En effet, Redding mourra en 1967 dans un accident d’avion, soit trois ans après son explosion commerciale. Il reste encore et toujours de la soul américaine des années 60, mythique, intouchable, qui, comme le blues, demeure une référence dans le genre. Alors, la scène R’N’B actuelle peut toujours tenter d’inventer quoi que ce soit en y incluant du ragga (la plupart des nouveaux émigrés noirs sont de Jamaïque ou des îles dominicaines), mais l’histoire d’une communauté ne doit pas se rayer à grands coups de scratches. Après, vous faites ce que vous voulez, je reste à mes cuivres et à ma batterie en bois.

Alors, la scène R’N’B actuelle peut toujours tenter d’inventer quoi que ce soit en y incluant du ragga (la plupart des nouveaux émigrés noirs sont de Jamaïque ou des îles dominicaines), mais l’histoire d’une communauté ne doit pas se rayer à grands coups de scratches. Après, vous faites ce que vous voulez, je reste à mes cuivres et à ma batterie en bois.

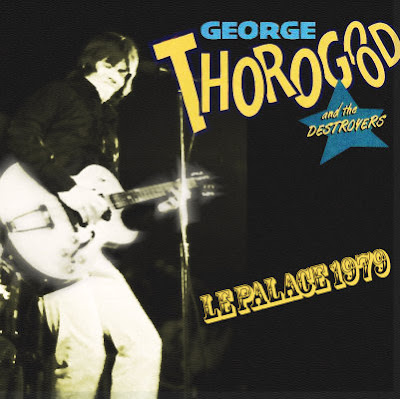

GEORGES THOROGOOD AND THE DESTROYERS : “Le Palace 1979” Live 1979

GEORGES THOROGOOD AND THE DESTROYERS : “Le Palace 1979” Live 1979 Non, ce qui marche en France en 1979, c’est Status Quo, Ganafoul, Little Bob Story, Starshooter, Bijou et Telephone. Bref que des groupes dont les deux pieds sont dans le blues et le rock’n’roll américain et anglais. Celui d’Elmore James, de Chuck Berry, mais aussi des Rolling Stones. Bref, des nazes pour les Punks, les vrais. Manquerait plus qu’ils aiment Led Zeppelin en 1979, tiens.

Non, ce qui marche en France en 1979, c’est Status Quo, Ganafoul, Little Bob Story, Starshooter, Bijou et Telephone. Bref que des groupes dont les deux pieds sont dans le blues et le rock’n’roll américain et anglais. Celui d’Elmore James, de Chuck Berry, mais aussi des Rolling Stones. Bref, des nazes pour les Punks, les vrais. Manquerait plus qu’ils aiment Led Zeppelin en 1979, tiens. Et puis tiens, écoutez voir un live de UFO et Black Sabbath à la même époque pour voir…Et puis AC/DC, Rose Tattoo ou les Angels, on est pas loin de l’os du rock’n’roll quand même. Et puis ce disque de PIL, le groupe de Johnny Rotten, avec Steve Vai, en 1987, c’est pas du heavy-metal ? Mmmhhh ???

Et puis tiens, écoutez voir un live de UFO et Black Sabbath à la même époque pour voir…Et puis AC/DC, Rose Tattoo ou les Angels, on est pas loin de l’os du rock’n’roll quand même. Et puis ce disque de PIL, le groupe de Johnny Rotten, avec Steve Vai, en 1987, c’est pas du heavy-metal ? Mmmhhh ??? Tout cela est donc un ramassis de conneries intersidérales comparé à cela. Parce que bon, aux USA, quelques alcooliques notoires tentent de continuer à préserver l’héritage du Blues et sa puissance.

Tout cela est donc un ramassis de conneries intersidérales comparé à cela. Parce que bon, aux USA, quelques alcooliques notoires tentent de continuer à préserver l’héritage du Blues et sa puissance. Pourtant, n’y a-t-il pas plus retour aux sources que le Rock’N’Roll ? Surtout joué en trio guitare-basse-batterie. Thorogood n’est pas le meilleur des virtuoses, un Gallagher ou Trower planent sur d’autres sphères. Mais voilà, il a le feeling et le son.

Pourtant, n’y a-t-il pas plus retour aux sources que le Rock’N’Roll ? Surtout joué en trio guitare-basse-batterie. Thorogood n’est pas le meilleur des virtuoses, un Gallagher ou Trower planent sur d’autres sphères. Mais voilà, il a le feeling et le son. Attention, je ne parle pas ici du Georges Thorogood de « Back To The Bone » en 1982. Non, là on est en 1979. La différence est énorme. Car si « Back … » fut son plus grand succès commercial, et apparaît régulièrement sur divers compilations rock bon marché, il avait à l’époque ajouté un sax, et le son avait plongé dans les années 80.

Attention, je ne parle pas ici du Georges Thorogood de « Back To The Bone » en 1982. Non, là on est en 1979. La différence est énorme. Car si « Back … » fut son plus grand succès commercial, et apparaît régulièrement sur divers compilations rock bon marché, il avait à l’époque ajouté un sax, et le son avait plongé dans les années 80. Les deux premiers disques de Thorogood en 1977 et 1978 sont impeccables car ils ont ces tripes de concert, que l’on retrouve sur cet enregistrement.

Les deux premiers disques de Thorogood en 1977 et 1978 sont impeccables car ils ont ces tripes de concert, que l’on retrouve sur cet enregistrement. Mais il est à la fois le plus puriste, et le plus percutant, et ce avec peu de moyens. C’est ce que va découvrir Paris ce soir, au Palace. Au grand dam des Punks, les français redécouvrent les joies du vrai Blues-Rock à l’américaine.

Mais il est à la fois le plus puriste, et le plus percutant, et ce avec peu de moyens. C’est ce que va découvrir Paris ce soir, au Palace. Au grand dam des Punks, les français redécouvrent les joies du vrai Blues-Rock à l’américaine. Ils peuvent ainsi vérifier que Johnny Hallyday est un tocard, et que Little Bob Story et Ganafoul ont un petit quelque chose de l’authenticité de cette musique-là. Ce qui les rend encore plus crédibles.

Ils peuvent ainsi vérifier que Johnny Hallyday est un tocard, et que Little Bob Story et Ganafoul ont un petit quelque chose de l’authenticité de cette musique-là. Ce qui les rend encore plus crédibles. Les Punks français, eux, sont justes ridicules, et ne font que confirmer un état de fait : ils ne savent juste pas jouer. Terrifiant. Il a fallu qu’un amerloque venu de nulle part vienne leur dire, et leur démontrer. Car la salle, dés le deuxième morceau, est au bord de l’émeute, en transe.

Les Punks français, eux, sont justes ridicules, et ne font que confirmer un état de fait : ils ne savent juste pas jouer. Terrifiant. Il a fallu qu’un amerloque venu de nulle part vienne leur dire, et leur démontrer. Car la salle, dés le deuxième morceau, est au bord de l’émeute, en transe. Alors il y aura ces rock Chuck Berryiens que sont « I Wasn’t Me », « House Of Blue Light », et « No Particular Place To Go ». Il y a aussi les boogies Bo Diddleyiens que sont « Ride On Josephine » et « Who Do You Love ». Enfin, il y a le Blues âpre, celui d’Elmore James, avec « The Sky Is Crying ». Il y a aussi le fougueux et ravageur « Madison Blues », soit six minutes et trente seconde de combustion électrique à base de bottleneck brûlante. La combustion se poursuit avec la reprise moite d’une chanson du seul génie de la Country américaine, Hank Williams. Ca s’appelle « Move It On Over », et le père Hank ne pouvait rêver meilleur pont entre sa musique blanche, et le Country-Blues noir.

Alors il y aura ces rock Chuck Berryiens que sont « I Wasn’t Me », « House Of Blue Light », et « No Particular Place To Go ». Il y a aussi les boogies Bo Diddleyiens que sont « Ride On Josephine » et « Who Do You Love ». Enfin, il y a le Blues âpre, celui d’Elmore James, avec « The Sky Is Crying ». Il y a aussi le fougueux et ravageur « Madison Blues », soit six minutes et trente seconde de combustion électrique à base de bottleneck brûlante. La combustion se poursuit avec la reprise moite d’une chanson du seul génie de la Country américaine, Hank Williams. Ca s’appelle « Move It On Over », et le père Hank ne pouvait rêver meilleur pont entre sa musique blanche, et le Country-Blues noir. Tout cela se finit sur l’archi-usé « Johnny B Goode » de Chuck Berry, mais l’ambiance est telle que c’est le public qui chante le refrain. Thorogood n’a plus qu’à attiser les braises du feu sacré du Blues, et c’est Paris qui s’enflamme.

Tout cela se finit sur l’archi-usé « Johnny B Goode » de Chuck Berry, mais l’ambiance est telle que c’est le public qui chante le refrain. Thorogood n’a plus qu’à attiser les braises du feu sacré du Blues, et c’est Paris qui s’enflamme. Alors oui, Georges est toujours une bête de scène, mais il manque quelque chose. Comme ancré dans les clichés, il lui manque ce feu qu’il alluma lui-même à Paris un jour de 1979. A l’époque il était une sorte de Rory Gallagher américain, d’une simplicité et d’une modestie rare, à l’aise et totalement exceptionnel sur scène. Et cela n’est pas là une mince comparaison.

Alors oui, Georges est toujours une bête de scène, mais il manque quelque chose. Comme ancré dans les clichés, il lui manque ce feu qu’il alluma lui-même à Paris un jour de 1979. A l’époque il était une sorte de Rory Gallagher américain, d’une simplicité et d’une modestie rare, à l’aise et totalement exceptionnel sur scène. Et cela n’est pas là une mince comparaison.

Pour Def Leppard, ce fut un peu cela. J’achetai ce « On Through The Night » aux puces, confiant dans le fait que ce groupe issu de la NWOBHM devait forcément cartonner, étant donner la claque que j’avais pris en écoutant Iron Maiden et Saxon.

Pour Def Leppard, ce fut un peu cela. J’achetai ce « On Through The Night » aux puces, confiant dans le fait que ce groupe issu de la NWOBHM devait forcément cartonner, étant donner la claque que j’avais pris en écoutant Iron Maiden et Saxon. Et là, déception : je trouvai le Lep d’un mou hallucinant, avec ses mélodies trop FM à mon goût. Furieux, je me mis bille en tête de me débarrasser de cette horrible bouse de ma prestigieuse collection. Il faut dire que j’avais une violente appréhension avec Def Leppard.

Et là, déception : je trouvai le Lep d’un mou hallucinant, avec ses mélodies trop FM à mon goût. Furieux, je me mis bille en tête de me débarrasser de cette horrible bouse de ma prestigieuse collection. Il faut dire que j’avais une violente appréhension avec Def Leppard.  Je connaissais les tubes FM, le côté métal flashy grotesque, le batteur manchot, tout ça. Mais j’avais également lu que Def Leppard venait de Sheffield, triste ville industrielle du nord-ouest de la Grande-Bretagne. Et leurs deux premiers albums étaient réputés plus hard que les suivants, les « Hysteria » et consorts.

Je connaissais les tubes FM, le côté métal flashy grotesque, le batteur manchot, tout ça. Mais j’avais également lu que Def Leppard venait de Sheffield, triste ville industrielle du nord-ouest de la Grande-Bretagne. Et leurs deux premiers albums étaient réputés plus hard que les suivants, les « Hysteria » et consorts. Mais là, franchement, non, ce « On Through The Night » n’était pas à mon goût. Pourtant, malgré mes tentatives, je ne réussis à me débarrasser de cet objet embarrassant. Alors, après un petit temps de pause, je le réécoutai. Et je le trouvai passionnant. Les mélodies avaient fait leur effet. Toute la saveur du hard du Lep avait frappé.

Mais là, franchement, non, ce « On Through The Night » n’était pas à mon goût. Pourtant, malgré mes tentatives, je ne réussis à me débarrasser de cet objet embarrassant. Alors, après un petit temps de pause, je le réécoutai. Et je le trouvai passionnant. Les mélodies avaient fait leur effet. Toute la saveur du hard du Lep avait frappé. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent Def Leppard que par les tubes de 87-88, il est bien évident que deux trois surprises vous attendent. Car « On Through The Night » est largement plus agressif que la suite.

Effectivement, pour ceux qui ne connaissent Def Leppard que par les tubes de 87-88, il est bien évident que deux trois surprises vous attendent. Car « On Through The Night » est largement plus agressif que la suite.  Profondément métallique, ancré dans le hard-rock mélodique anglais de UFO et Thin Lizzy, la musique du groupe est à la fois fortement léchée et suffisamment brutale pour réveiller les esgourdes.

Profondément métallique, ancré dans le hard-rock mélodique anglais de UFO et Thin Lizzy, la musique du groupe est à la fois fortement léchée et suffisamment brutale pour réveiller les esgourdes. Du rock vigoureux de « Rock Brigade » ou « Rocks Off » aux refrains plus accrocheurs et commerciaux de « Hello America » ou « Sorrow Is A Woman », en passant par des choses plus progressives comme « Satellite » ou « Overture », on distingue en fait une grande ouverture d’esprit dans le hard-rock. Même si Iron Maiden sut davantage donner de puissance à ces mêmes influences, Def Leppard reste un groupe vigoureux et efficace.

Du rock vigoureux de « Rock Brigade » ou « Rocks Off » aux refrains plus accrocheurs et commerciaux de « Hello America » ou « Sorrow Is A Woman », en passant par des choses plus progressives comme « Satellite » ou « Overture », on distingue en fait une grande ouverture d’esprit dans le hard-rock. Même si Iron Maiden sut davantage donner de puissance à ces mêmes influences, Def Leppard reste un groupe vigoureux et efficace. Bien sûr, il y a quelques points faibles, comme la voix de Joe Elliot, pas exceptionnelle. Mais il y a les guitares de Pete Willis et Steve Clark, asserrées, et la rythmique efficace de Rick Allen et Rick Savage. Et puis surtout, il y a ce son un peu brut de décoffrage, presque live, fruit de Tom Allom, le producteur de Judas Priest. Tout cela rend finalement le heavy de Def Leppard plus prolo et agressif que les disques suivants.

Bien sûr, il y a quelques points faibles, comme la voix de Joe Elliot, pas exceptionnelle. Mais il y a les guitares de Pete Willis et Steve Clark, asserrées, et la rythmique efficace de Rick Allen et Rick Savage. Et puis surtout, il y a ce son un peu brut de décoffrage, presque live, fruit de Tom Allom, le producteur de Judas Priest. Tout cela rend finalement le heavy de Def Leppard plus prolo et agressif que les disques suivants. Et finalement, ce premier disque est pour moi leur meilleur, et le seul digne de la grande famille du heavy-metal anglais du début des années 80, cette fameuse NWOBHM qui sut faire des gamins des banlieues grises d’Angleterre rongées par le chômage des héros modernes.

Et finalement, ce premier disque est pour moi leur meilleur, et le seul digne de la grande famille du heavy-metal anglais du début des années 80, cette fameuse NWOBHM qui sut faire des gamins des banlieues grises d’Angleterre rongées par le chômage des héros modernes. Def Leppard ignora par la suite d’où ils venaient. Et c’est sans doute ce qui tua le plus rock’n’roll des cinq, Steve Clark, en 1991.

Def Leppard ignora par la suite d’où ils venaient. Et c’est sans doute ce qui tua le plus rock’n’roll des cinq, Steve Clark, en 1991. tous droits réservés

tous droits réservés

Pourtant la décennie avait bien commencé, naviguant entre les volutes électriques de Led Zeppelin et Deep Purple, et le symphonisme progressif de Yes ou ELP. Le funk faisait danser les plus belles paires de fesses noires, et laissait présager, malgré le Vietnam, des jours plutôt sympas.

Pourtant la décennie avait bien commencé, naviguant entre les volutes électriques de Led Zeppelin et Deep Purple, et le symphonisme progressif de Yes ou ELP. Le funk faisait danser les plus belles paires de fesses noires, et laissait présager, malgré le Vietnam, des jours plutôt sympas. King Crimson fut un cas à part. Ce combo venu de nulle part accoucha d’un premier disque qui fut un véritable traumatisme en Grande-Bretagne. Pulvérisant Moody Blues, Procol Harum et autres Beatles avec un album dont les audaces musicales allaient bien au-delà des balbutiements des susnommés, « In The Court Of The Crimson King », King Crimson imposa une musique unique, faite de jazz, de musique classique, de folk, et de heavy-metal.

King Crimson fut un cas à part. Ce combo venu de nulle part accoucha d’un premier disque qui fut un véritable traumatisme en Grande-Bretagne. Pulvérisant Moody Blues, Procol Harum et autres Beatles avec un album dont les audaces musicales allaient bien au-delà des balbutiements des susnommés, « In The Court Of The Crimson King », King Crimson imposa une musique unique, faite de jazz, de musique classique, de folk, et de heavy-metal. Le vrai défaut du groupe, ce fut son instabilité de line-up, qui changea à chaque disque. La musique, uniquement lié au cerveau prolixe mais complexe de son leader, le guitariste Robert Fripp, fluctua également beaucoup, oscillant entre free-jazz et mélopées symphoniques expérimentales. La musique fut toujours passionnante, de toute façon, mais avec « Red », on atteint une autre dimension.

Le vrai défaut du groupe, ce fut son instabilité de line-up, qui changea à chaque disque. La musique, uniquement lié au cerveau prolixe mais complexe de son leader, le guitariste Robert Fripp, fluctua également beaucoup, oscillant entre free-jazz et mélopées symphoniques expérimentales. La musique fut toujours passionnante, de toute façon, mais avec « Red », on atteint une autre dimension. Car entre le premier album, et celui-ci, il y eut comme un flottement, un manque d’unité, sûrement dû aux problèmes de line-up. En 1973, Fripp trouve en John Wetton à la basse et au chant, et Bill Bruford à la batterie, deux compères fiables. Fripp y ajoute david Cross au violon et au mellotron, et trouve en fin un line-up stable durant deux ans. Sauf qu’encore une fois, King Crimson subit un nouveau changement, le départ de Cross.

Car entre le premier album, et celui-ci, il y eut comme un flottement, un manque d’unité, sûrement dû aux problèmes de line-up. En 1973, Fripp trouve en John Wetton à la basse et au chant, et Bill Bruford à la batterie, deux compères fiables. Fripp y ajoute david Cross au violon et au mellotron, et trouve en fin un line-up stable durant deux ans. Sauf qu’encore une fois, King Crimson subit un nouveau changement, le départ de Cross. Fripp garde alors son trio. Imaginez un peu : un power-trio guitare-basse-batterie de rock progressif. Et ici, pas question de dérive blues, Fripp en étant totalement incapable.

Fripp garde alors son trio. Imaginez un peu : un power-trio guitare-basse-batterie de rock progressif. Et ici, pas question de dérive blues, Fripp en étant totalement incapable. Sur la basse vrombissante de Wetton et la batterie fracassée et métallique de Bruford, Fripp tisse d’étranges chorus, hululements urbains de fin de règne. La voix de Wetton est particulièrement bien appropriée, profonde, grave, chaude, mais emplie de cette sensibilité à fleur de peau, qui donne la chair de poule justement. Comme une plainte dans la nuit, le chant transporte les mélodies culbutées de Fripp.

Sur la basse vrombissante de Wetton et la batterie fracassée et métallique de Bruford, Fripp tisse d’étranges chorus, hululements urbains de fin de règne. La voix de Wetton est particulièrement bien appropriée, profonde, grave, chaude, mais emplie de cette sensibilité à fleur de peau, qui donne la chair de poule justement. Comme une plainte dans la nuit, le chant transporte les mélodies culbutées de Fripp. Et comme un pied de nez à l’histoire, Ian MacDonald, le saxophoniste du premier album est revenu jouer sur ce disque. Il ne reste que le temps, et une impression de poussière, de cendre chaude, juste après le cataclysme.

Et comme un pied de nez à l’histoire, Ian MacDonald, le saxophoniste du premier album est revenu jouer sur ce disque. Il ne reste que le temps, et une impression de poussière, de cendre chaude, juste après le cataclysme. King Crimson se séparera à l’issue de la tournée en 1975, non sans avoir laissé en testament le live « USA », autre pépite brutale et ultime complément à « Red ». Puis King Crimson remontra sur scène en 1981, mais quelque chose s’est brisé, carbonisé par cet album définitif. En forme de testament.

King Crimson se séparera à l’issue de la tournée en 1975, non sans avoir laissé en testament le live « USA », autre pépite brutale et ultime complément à « Red ». Puis King Crimson remontra sur scène en 1981, mais quelque chose s’est brisé, carbonisé par cet album définitif. En forme de testament. tous droits réservés

tous droits réservés